Le combat gaz/électricité

: les débuts

|

|

Mais l’électricité a aussi

ses partisans, de plus en plus nombreux, qui vont obliger ceux du gaz à réagir,

et vite ! D’abord, une pléthore d'inventions peu ou prou performantes permettent

d’allumer et d’éteindre les becs sans allumette (systèmes chimiques, à piles

électriques, à molette et ferro-cérium comme les briquets...), et à distance à

partir d’un interrupteur (câbles souples ou rigides noyés dans

les cloisons et plafonds).

Egaler, c’est bien ;

surpasser, c’est mieux ! Egaler, c’est bien ;

surpasser, c’est mieux !

Pour améliorer le rendement

lumineux des becs à gaz, on a l'idée de porter à indandescence des corps

incombustibles. La « lumière Drummond » est obtenue en chauffant une pastille de

chaux à l'aide d'un chalumeau oxy-hydrique (gaz mélangé à de l'oxygène pur juste

avant sa sortie du brûleur), parfois remplacé par le système Bunsen (gaz mélangé

à l'air ambiant qui entre par des orifices) (voir Figure 39 -

l'appareil de cette figure provient d'un projecteur pour voiture automobile).

Hélas, elle est trop ponctuelle, puisque seule la face chauffée de la pastille

émet de la lumière. Ce système est en revanche parfait pour les projecteurs.

Plus tard, une toile de fils de platine irridié (bec Sellon) ou de petits

crayons de magnésie (voir Figure 40) sont suspendus au-dessus de la

flamme, et brillent d'une lumière douce et fixe. Mais on est loin du résultat

idéal : le rendement n'est guère meilleur, et dans le cas des peignes de

magnésie, ceux-ci perdent la moitié de leur pouvoir éclairant au bout d'une

centaine d'heures.

|

| |

Le bec

Auer

|

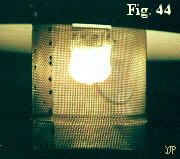

En 1886,

suivi d'une seconde version en 1890, naît le bec Auer, ou En 1886,

suivi d'une seconde version en 1890, naît le bec Auer, ou

bec à incandescence d'AUER VON WELSBACH (voir Figures 41,

42, 43 & 44).

Après le premier modèle composé de thorium et d'yttrium,

un manchon de coton imbibé de nitrates de thorium (99 %) et de cérium (1%) est

calciné : il en résulte une « toile » d’oxydes de ces terres rares, qui chauffée

à l’intérieur d’une flamme de gaz émet une vive lumière très blanche (voir Figure 44 - ce mélange est 10 fois plus lumineux que l'oxyde de cérium

seul, et 70 fois plus que l'oxyde de thorium seul).

Dans une flamme « normale »,

un dépôt de suie se forme sur le manchon : il faut

donc une flamme dite bleue, où la combustion du gaz est totale, par

opposition à une flamme blanche où ce sont les particules

incandescentes de carbone qui brillent. C’est le principe du bec Bunsen, où

avant de brûler le gaz est mélangé à l’air (ce système est toujours utilisé, par

exemple dans nos lanternes Campingaz.). Dans une flamme « normale »,

un dépôt de suie se forme sur le manchon : il faut

donc une flamme dite bleue, où la combustion du gaz est totale, par

opposition à une flamme blanche où ce sont les particules

incandescentes de carbone qui brillent. C’est le principe du bec Bunsen, où

avant de brûler le gaz est mélangé à l’air (ce système est toujours utilisé, par

exemple dans nos lanternes Campingaz.).

Le bec intensif (voir Figure

41) possède deux injecteurs superposés et deux couronnes d'appel d'air,

pour augmenter la vitesse du mélange gazeux et sa richesse en oxygène.

Les

becs renversés (voir Figures 42, 43 & 44),

inventés peu après, suppriment l’ombre gênante et éclairent vers le bas, comme

avec l’électricité. Grâce à cette configuration, les cheminées de verre ne sont

plus indispensables.

L’efficacité et la qualité lumineuses des becs Auer

surpassent celles des lampes électriques, d’où une concurrence acharnée entre

les deux camps. On reprochera aux becs à manchon

d’émettre souvent un léger sifflement, pendant que la lumière trop blafarde

manque d’intimité. |

|

En même temps, les lampes

électriques progressent (filament de tungstène, gaz inerte dans l’ampoule,

double spiralage du filament plus chaud, plus blanc et plus brillant), chassant

définitivement l’éclairage au gaz dans les années 1930.

Dans les campagnes, où le

gaz de ville n’arrivera jamais et où l’électricité tarde jusqu’en 1940, avant la

fin du XIXe siècle il n’y a que très peu d’améliorations. L’introduction des

becs Auer est alors un grand progrès, dans des lampes à pétrole (Aladdin par

exemple), comme dans celles à gaz d’essence, de pétrole ou d’alcool. Pour ces dernières,

on distingue les lampes

dites « à pression », et celles « sans pression ».

|

| |

Les

lampes à

pression

|

Dans ce premier type (Coleman, Petromax,...), le

liquide est pressurisé à l’aide d’une pompe, et se transforme en gaz. Grâce à

l’emploi de becs renversés, la chaleur de la flamme permet ensuite de maintenir

une certaine pression. Ce type d’éclairage est très efficace, grâce au haut

débit de gaz, mais peut s’avérer dangereux. Les lampes à pression utilisant le

pétrole (voir Figure 45) nécessitent un préchauffage préalable :

on

allume alors une coupelle remplie d’alcool placée à la base du tuyau (appelé

générateur) qui amène le gaz au bec. Dans ce premier type (Coleman, Petromax,...), le

liquide est pressurisé à l’aide d’une pompe, et se transforme en gaz. Grâce à

l’emploi de becs renversés, la chaleur de la flamme permet ensuite de maintenir

une certaine pression. Ce type d’éclairage est très efficace, grâce au haut

débit de gaz, mais peut s’avérer dangereux. Les lampes à pression utilisant le

pétrole (voir Figure 45) nécessitent un préchauffage préalable :

on

allume alors une coupelle remplie d’alcool placée à la base du tuyau (appelé

générateur) qui amène le gaz au bec.

Dans les

plafonniers d’appartement, le réservoir est souvent placé au-dessus du ou des

becs renversés, ce qui évite toute ombre gênante (voir Figure 47).

Celui des appliques est latéral, contre le mur (voir Figures 46 &

47).

Lorsque le réservoir est situé en bas, comme c’est le cas des lampes

de table ou des lanternes, le générateur masque une partie de la lumière. Lorsque le réservoir est situé en bas, comme c’est le cas des lampes

de table ou des lanternes, le générateur masque une partie de la lumière.

Il est

bien sûr possible d’utiliser deux becs (c’est encore le cas dans les lampes

Coleman), mais sur les côtés ce n’est alors qu’un seul manchon qui éclaire.

L’astuce de quelques constructeurs (Vapalux,...) est de placer le manchon autour

du générateur (voir Figure 45).

Certaines installations sont dotées

d'un réservoir extérieur, placé en hauteur, qui alimente plusieurs becs via des

tubes très fins, la pression n'étant due qu'à l'effet de gravité.

A noter

également qu'il existe des lampes à pression à becs papillon, là où les manchons

risquent d'êtres abîmés : foires, chantiers,...

|

| |

Les

lampes sans

pression

|

Plus sûres mais moins performantes, les lampes sans

pression n’ont pas de réservoir pressurisé (Titus de Tito-Landi notamment -

voir Figures 49 & 50). Des becs peuvent même être adaptés à des

lampes à pétrole (voir Figure 48). On chauffe le brûleur pendant

environ deux ou trois minutes à l’aide d’une flamme à alcool, et c’est à

l’intérieur du bec que la pression monte, l’essence étant amenée via une mèche

en coton. Là encore, c’est la chaleur de la flamme qui maintient la pression.

Ces lampes éclairent bien moins que les précédentes, sont fastidieuses à

allumer, mais on y gagne en sécurité !

Le liquide utilisé pour chauffer les

becs est l’alcool, car il ne fume pas et par conséquent sa flamme ne noircit pas

l'appareil. |

|

|