|

LA

FOURCHETTE

( Richard Bit

)

7 mars 2002

Introduction

Après notre brève étude de la cuillère,

parue dans un article précédent, nous allons cette fois étudier la

fourchette (vous aurez sans doute deviné que l’étude du couteau est

en cours).

Comme nous avons déjà retracé l’historique des

couverts et insisté sur le fait que la fabrication artisanale

rendait difficile la classification et la datation, nous nous

bornerons à présenter ce qui nous semble être les principaux types

de fourchettes et les datations qui peuvent s’y rapporter (notre

inventaire sera donc fort incomplet).

Il est évident que la forme

la plus naturelle de la fourchette est celle du père Adam. En effet,

on mangeait encore avec ses doigts au début du XXème s. Cette

méthode est d’ailleurs toujours utilisée dans certaines régions

(pour des raisons économiques, culturelles ou religieuses) mais même

chez nous cet usage est de mise en certaines circonstances pour des

mets particuliers. Il est tout aussi évident que de simples

bâtonnets ou des os appointés ont pu faire office de fourchette

lorsque leur rôle était de maintenir la nourriture ou de la porter à

la bouche. Certains types de couteaux ont d’ailleurs servi à rendre

le même service. Par la force des choses ces objets ne feront pas

partie de notre étude.

Définitions de la

fourchette

- Ustensile

en forme de petite fourche dont on se sert pour saisir différents

mets et les porter à la bouche ou les assujettir pour les découper.

- Ustensile de table en forme de petite fourche à deux, trois ou

quatre dents.

Remarque : il est évident que la forme et les

dimensions de la fourchette se sont adaptées aux divers usages que

l’on voulait en faire.

Étymologie : de fourche (du latin

furca)

Historique

L’archéologie témoigne de ce que les

Égyptiens tout comme les Romains se servaient de crocs pour saisir

les morceaux de viande dans les chaudrons. L'utilisation de ces

ancêtres de la fourchette était donc apparemment plutôt réservée à

la cuisine qu'à la table.

En ce qui concerne l'origine de la

fourchette en tant que couvert, il faut bien constater que les

historiens n’ont pas réussi à se mettre d'accord. En la matière, la

seule certitude, quant à son apparition, est qu'elle est postérieure

au couteau et à la cuillère.

Il est communément admis que la

fourchette serait apparue au XIème s. en Italie où elle servait à

déguster les fruits. Plus tard, on l'utilisa comme fourchette à feu

ou à pot.

Longtemps considérée comme un objet "maudit" à cause de

sa forme soit disant satanique, la fourchette ne fut que tardivement

utilisée comme véritable couvert de table. Elle s'implanta surtout à

partir du XVIème s., mais encore au XVIIème s., elle était

essentiellement un objet de luxe.

Voyons avec un peu plus de

détails ce que les historiens ont retenu à propos de son

évolution.

a) Pour certains, la première à s'en

servir serait une princesse byzantine, sœur de l'empereur Argile,

qui vivait à la fin du XIème s.

A Venise, elle aurait épousé le

fils du doge Pietro Arscolo (Domenico Silvio ?). C'est là qu'elle

utilisa sa fourchette en or (à deux dents) qu’elle conservait dans

un étui en cuir. Comme cela fit sensation, le doge en commanda pour

sa famille et toute sa Cour. A l’époque, la dogaresse fit scandale

car cette nouveauté fut considérée comme un manque de raffinement et

les ecclésiastiques attirèrent sur elle le «courroux divin» !

(référence à la fourche, connotation négative = fourche, enfer,

pendaison, fourches caudines, etc … ).

Un peu plus tard, on

trouve une fourchette mentionnée dans l'inventaire (1328) de la

reine de Hongrie. Sans doute ne s’en servit-elle pas car durant tout

le Moyen Âge on n'utilisa ces ustensiles que pour piquer les viandes

et parfois pour la dégustation de fruits confits.

L'inventaire

des joyaux du roi Charles V (21 janvier 1379) fait également mention

d'un certain nombre de fourchettes en or, de différents

modèles.

Il n’empêche qu’à la fin du XIVème s., on portait

toujours les morceaux à la bouche avec les doigts.

De Venise, la

fourchette parvint à Florence et de là en France. Cependant, la

reine de France, Catherine de Médicis (1519-1589), ne semblait pas

en être une fervente adepte.

A partir du XVIème s., la

fourchette s’implanta en Angleterre et en Allemagne, du moins dans

les couches sociales supérieures. Au début, elle servait à prendre

les mets dans le plat commun.

b) Pour d'autres, l'usage des

fourchettes s'est répandu sous Henri III. On prétend, que c’est lors

de son retour de Pologne, que passant par Venise, il redécouvrit la

fourchette et s'en engoua. La mode des collerettes géantes (les

fraises) favorisa indirectement l'usage des fourchettes vénitiennes

aux deux longues dents pointues car elles permettaient d'effectuer

le trajet du plat à la bouche sans salir l'encombrant ornement

vestimentaire. Ce serait au "restaurant" de la Tour d'Argent que la

fourchette apparut « en public » pour la première fois. Cette

innovation suscita bien des moqueries car on la trouva ridicule et

encombrante, l'utilisation des doigts étant jugée bien plus

pratique.

Quoi qu’il en soit, il faut attendre la fin du

XVIIème s. pour que la fourchette à quatre dents (et non plus deux),

telle que nous l’utilisons communément à l’heure actuelle, commence

à faire partie des usages. Elle restait encore essentiellement un

objet de luxe et les ignorants, qui en méconnaissaient l'usage, s'en

servaient comme cure-dent !

Rappelons que Louis XIV (1638-1715),

même s'il était une "bonne fourchette", mangeait toujours avec les

doigts.

Inventaire et

datation

|

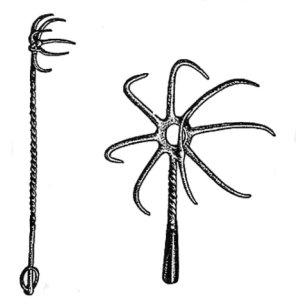

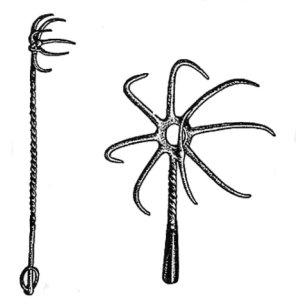

crocs d’époque romaine («

harpago ») |

fourchette

romaine |

|

Fourchette-brochette de

cuisine, fer, XVe s., coll.

BMG |

|

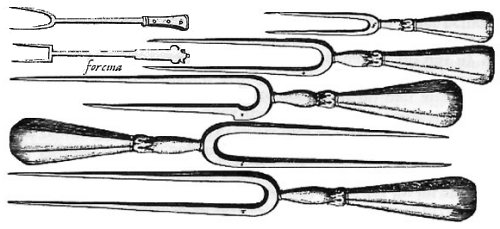

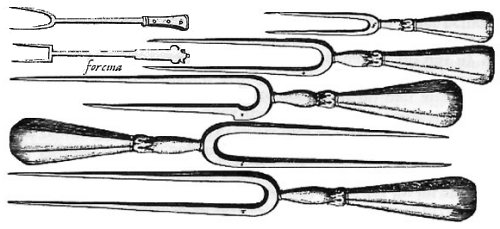

En haut, à gauche : croquis

de 2 fourchettes utilisées par la cuisinier du Pape Pie V

(XVIe s.)

A droite et dessous : fourchettes de cuisine du

XVIIe s. |

|

Fourchette de cuisine, fer

et manche en bois, circa 1880, coll.

BMG |

|

Fourchette de table, argent

massif, aux armes du Maréchal Mobutu, XXe s., coll.

BMG

Fourchette-cuillère de

réception, métal inaltérable 18/10, Debergh, 1999. Coll.

BMG |

|

|

BIBLIOGRAPHIE.

Pierre Andrieu - "L'art de la Table",

éd. Albin Michel, Paris 1961, 251 pp.

"A table... les

Français!" in Historia, hors série n° 42, Paris 1975, 128pp.

; André Castelot - "Mettez le couvert", in Les Français à table

depuis 2000 ans, pp. 9-17

La table et le couvert, TDC/

438 pp.8-10 (Françoise Zonabend, « La mémoire longue » PUF, 1980 ;

Barbara Ketcham « L’office et la bouche », Calmann-Levy,1983 ;

Norbert Elias).

Archéologie suisse, 8.1985.3, pp.118-228

(Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frügeschischte,

Basel) |